Vision私たちについて

薩摩半島南端の地から、

未来の海を守る。

私たちの海は今、激変しています。

これまで当たり前に享受してきた海洋資源は減少し、一部の魚が

食べられなくなる未来がすぐそこまで来ていると様々な研究で言われています。

私たちはこの海の変化を、机上の論説ではなく紛れもない事実として目の当たりにし、

実感してきました。消失する藻場、海水温上昇による生態系の変化、漁獲量の減少。

海と共に暮らし文化を育んできた私たちには今、強烈な危機感を抱いています。

私たちの海は、私たちの手で守り、次世代に繋いでいく。

当たり前のことを当たり前に全うし、全国の、世界の海を守りたい。

私たち山川の海は、私たち人類の海でもあるから。

Our Resultsこれまでの活動実績

再生した藻場

100㎡

創出したCO2吸収量

0.4t-CO2

回復した生態系

計測中

参画企業/個人

9社/4人

Our IssuesOur Issues

消失する藻場

【Declining Seaweeds】

海底から海藻(藻場)が消失する現象である「磯焼け」という言葉を誰もが耳にしたことがあると思います。長年社会課題として社会科の教科書に登場し、その対策として様々な取り組みが行われていますが、複雑な要因が絡み合うこの現象は未だ抜本的な解決には至っていません。それどころか、磯焼けは全国的、世界的に広がり続け、今も尚、海の生態系を侵食し続けています。磯焼けは、単に海藻が消失する意味に留まらず、様々な生物の住処や餌場、産卵場所が失われることを意味し、その本質は海の生態系の根幹が失われる現象です。

水産業の変化

【 Changes in Fisheries】

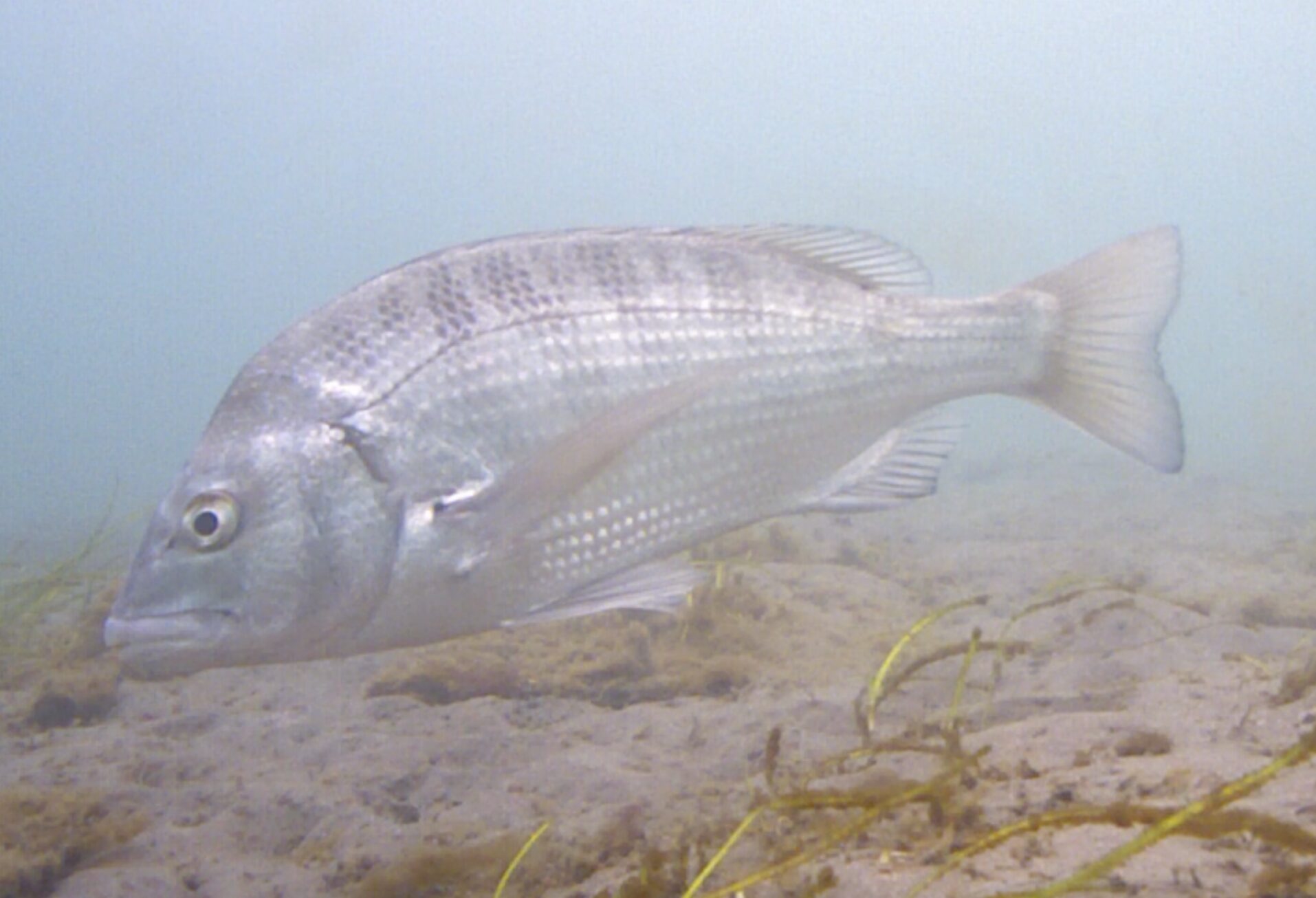

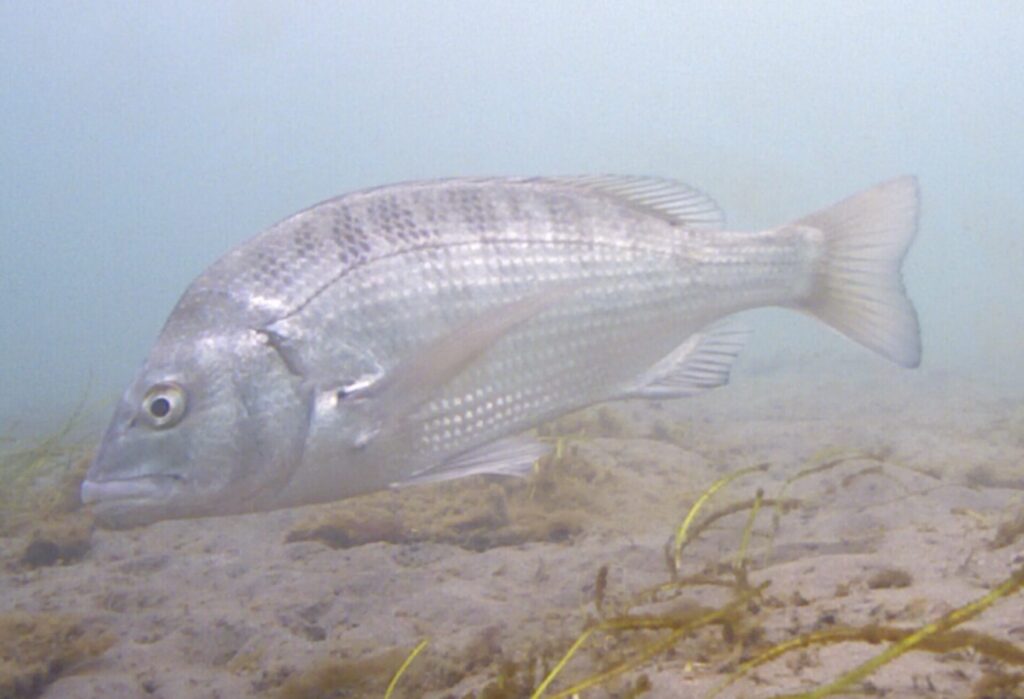

磯焼けの一因とも言われる気候変動に伴った海水温上昇。この100年で日本近海の海水温は約1℃上昇したと言われています。海水温1℃の変化は人間が感じるよりも海の生物にとって深刻です。ここ山川の海でも、これまで見なかった生物が姿を現し、これまでいた生物が減少するなど、海の生態系が急速に南方化しています。海洋資源に依存する水産業は、この生態系の変化の影響を強烈に受け、漁獲魚種の変化、漁獲量減少に直面。それに加え変化に伴った資源管理問題や漁業人口減少、高齢化など、私たちが抱える課題は山積しています。

漁師の手で守る

【Protected by fishermen】

私たち漁師は、これまで海の資源を一番に享受し生活を営んできました。環境の変化に合わせ、私たち漁師の在り方も変わる局面にあると捉えています。悲観的な見方が多い海の環境問題がある一方で、ブルーカーボン、生物多様性のグローバルな研究や取り組みは、未来における海の可能性を示唆しています。現状に悲観することなく、自然界の恩恵を受けてきたこれまでの資源管理、漁業に加え、漁師が”守る”漁業を実践しながら体系化し、拡げていくこと、そして、豊かな海を未来に繋げていくことが私たちの使命です。

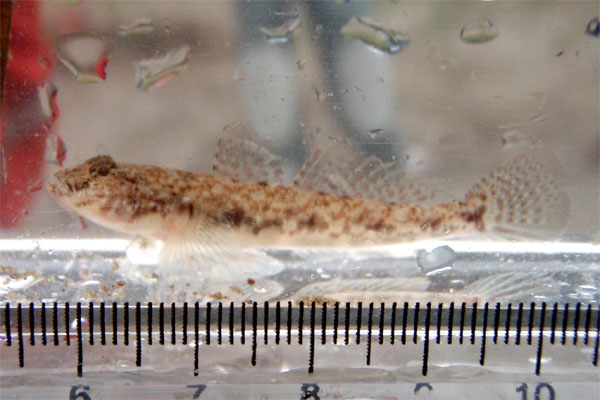

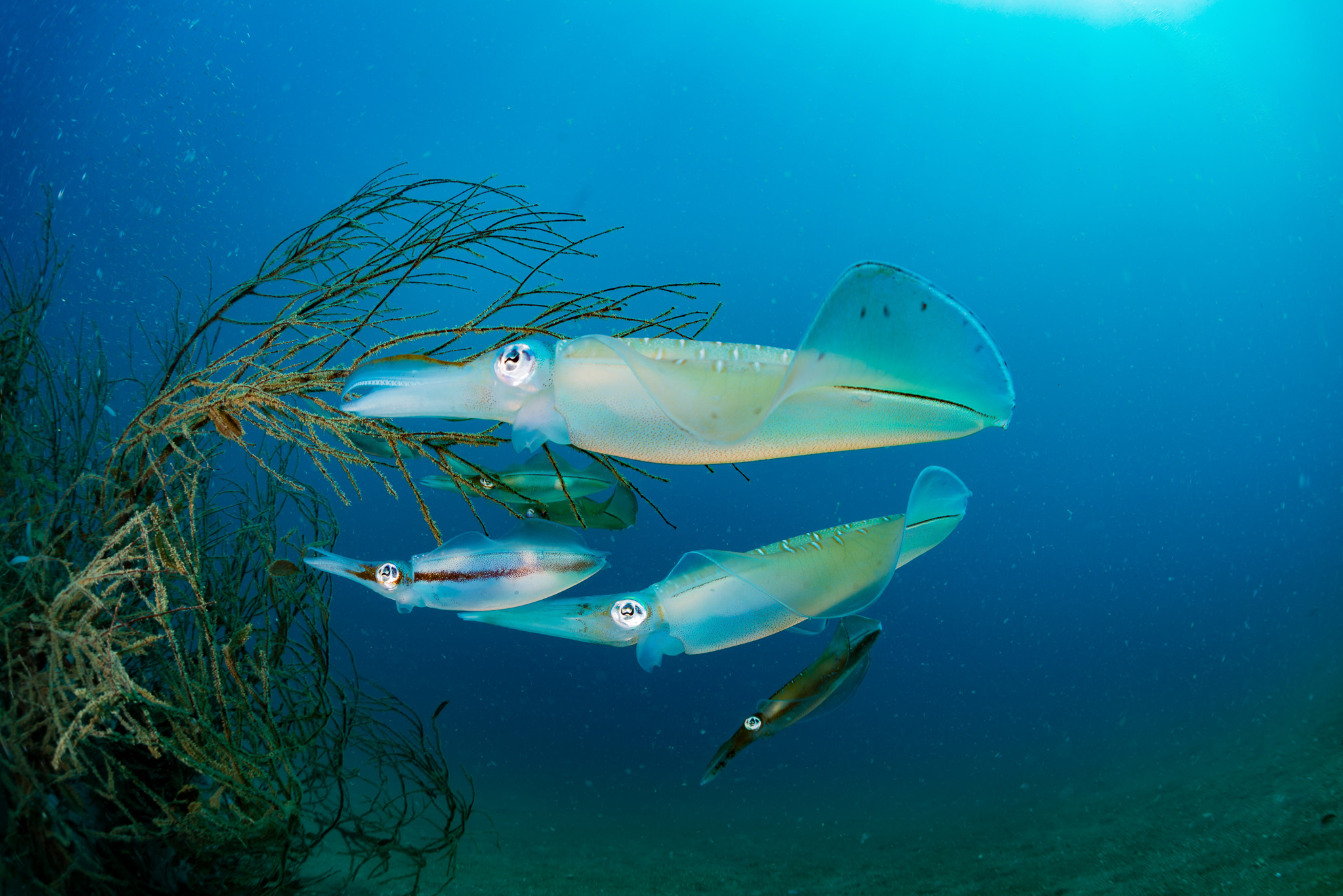

The Biodiversity of Yamakawa山川の生物たち

Greetings挨拶

川畑友和

TOMOKAZU KAWABATA

1978年生まれ、鹿児島県出身。Uターンで家業を継ぎ、鹿児島県指宿市山川で小型定置網を経営。地元の企業、子どもたちを巻き込み、藻場の再生、魚食普及活動に取り組む。2022年から2024年まで漁協青年部の全国団体であるJF全国漁青連の会長理事に就任。海と漁師と食の未来を本気で考え、活動中。

Greetings挨拶

環境の変化から

新しい漁業の在り方を

考える。

Considering a New Approach

to Fisheries Amid

Environmental Changes.

私たちの漁場である鹿児島県山川エリアは、かつては多くの漁師が集い、活気にあふれる町でした。しかし、漁業の近代化や後継者不足により、多くの漁業者が廃業し、人口も減少してしまいました。それでも、山川港は今なお全国有数のカツオの水揚げを誇り、特に本枯節は全国の約7割を指宿山川産が占めています。私たちの定置網漁では多様な魚種が獲れますが、その7割はマアジです。一方で、海水温の上昇により、これまで見られなかったグルクン(タカサゴ)などの南方系の魚が増えています。この変化に対し、単に危機感を持つのではなく、新たな魚食文化を築くことが、これからの漁業の在り方だと考えています。

漁師だからできること

漁業の未来を考えるうえで、最も深刻な問題は「磯焼け」です。ウニや魚類による食害や水温上昇の影響で、ワカメやヒジキ、アカモクなどの海藻類が著しく減少しています。特に、毒針を持つアイゴは、以前は東京湾で見られる程度でしたが、今では宮城県で冬を越すようになり、全国的な海洋環境の変化を象徴しています。海水温を下げることは現実的に難しいですが、私たちにできることは、海藻・海草の保全活動に本気で取り組み、ブルーカーボン生態系の再生に貢献することです。

豊かな海を

未来へ繋げる挑戦

私はこの活動を通じて、海と人のつながりを取り戻し、未来の世代が豊かな海を享受できる環境を作りたいと考えています。漁業は単なる生業ではなく、地域の文化であり、未来へつなぐべき財産です。私たちの取り組みが、海洋環境の再生と持続可能な漁業の実現につながることを願い、これからも挑戦を続け実現していきます。

皆さまのご支援とご理解を、どうぞよろしくお願いいたします。

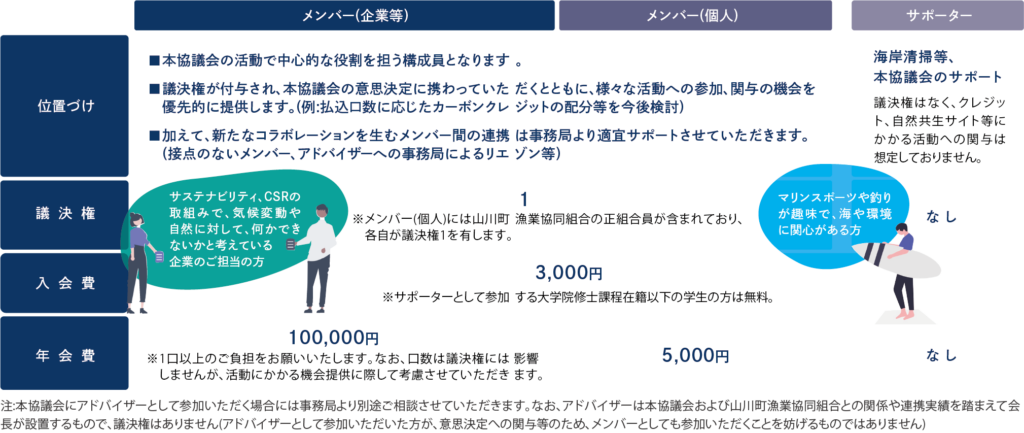

Join usメンバー募集

広大な海を保全するには、多くの方のご協力が必要です。

私たちの活動に共感しご参画、ご支援いただける企業/団体様、個人様を募集しています。

それぞれのご事情に沿う形でプランやベネフィットを提供します。

本サイトをご覧になり、少しでも興味を持たれた方は是非お気軽にお問い合わせください。

物理的な距離があっても、人間の営みと海は本来繋がっているはずだと信じています。

【現在の参画企業/団体様】

Relationship組織図

多様な力が、みんなの未来をつくる。

私たち山川の海のゆりかごを守る会は、山川町漁業共同組合を中心とした様々な企業、個人様で構成しています。山川の海の再生は、地球全体の海の未来へとつながっていると信じ、異なる分野の知恵と情熱を重ね、私たちは持続可能な海の明日を共に目指しています。

※このホームページは、公益財団法人国際エメックスセンターの助成で製作されています。

FAQよくある質問

-

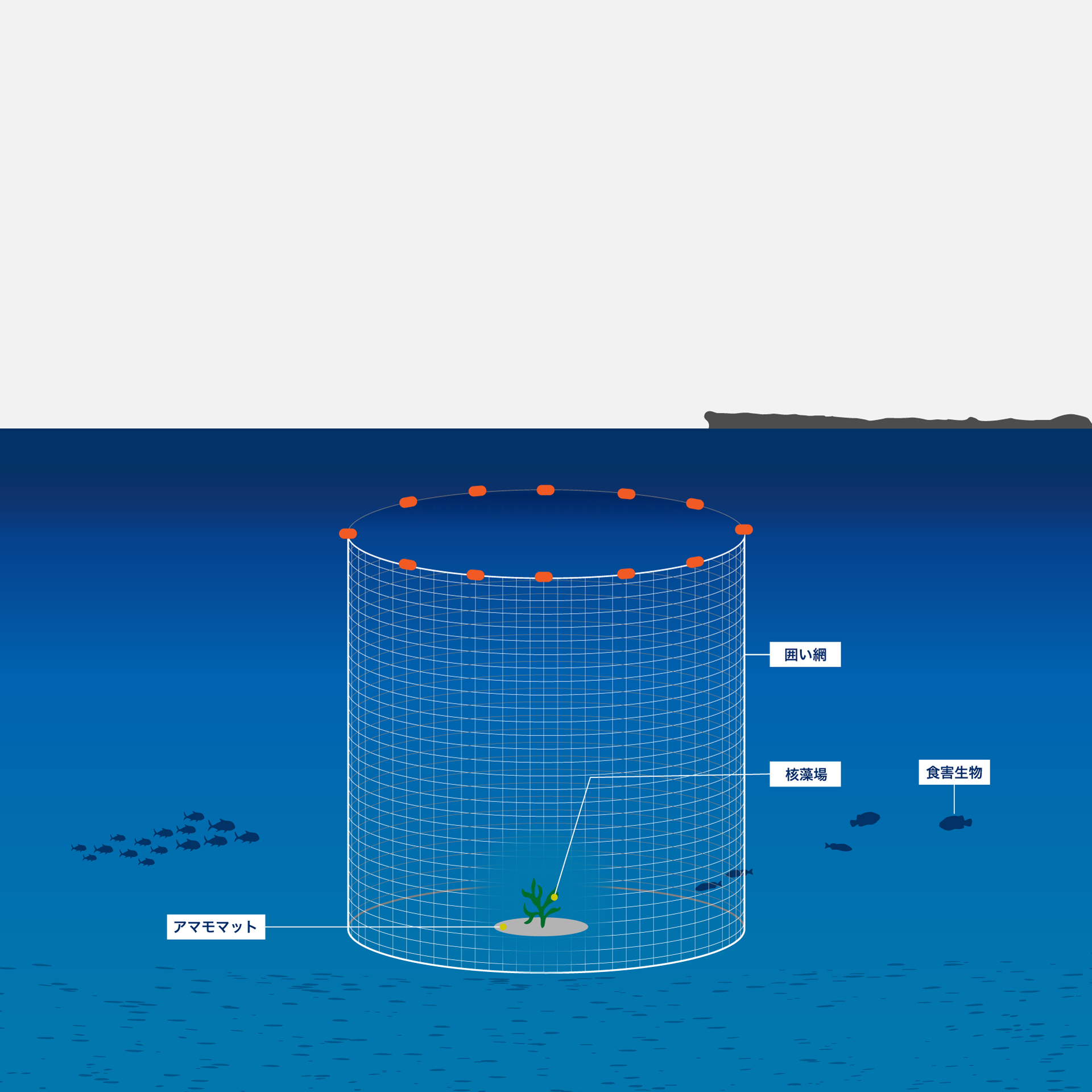

A : 可能です。使用する海域に応じて網の深さ、目合いなどを検討します。まずはご相談ください。

※囲い網が海域によって藻場保全には適さない場合もあります

_250325_17.jpg)

_250325_27.jpg)